- 日本野鳥の会

- 当会について

- 事業報告・決算等

- 事業計画・予算/事業報告・決算

- 事業報告2024(令和6)年度

- 事業報告・決算概要(事業報告2024(令和6)年度)

事業報告・決算概要(事業報告2024(令和6)年度)

このコンテンツの内容は、以下のPDFファイルでもご覧いただけます。

※『野鳥』誌2025年7・8月号より抜粋

このページのもくじ:

2024年度事業を振り返って|2024年度決算のご報告

2024年度事業を振り返って

1934年に初代会長である中西悟堂が創立して以来、日本野鳥の会(以下、当会)は全国の支部等連携団体(以下、支部)や会員、支援者に支えられ、また、他の団体、企業、行政などと力をあわせて、人と自然が共存する社会の実現を目指して活動してきました。ご支援、ご協力いただいた皆さまに心よりお礼を申し上げます。

創立90周年記念のバナー

さて、2024年度は、2024年3月11日で創立90年を迎えたことから、『野鳥』誌7・8月号を創立90周年記念特集号とするとともに、ウェブサイトに特設ページを設け、当会の歴史を振り返り、未来について考える機会としました。

また、記念事業として原野を象徴する種であるチュウヒを取り上げ、5カ年計画の「チュウヒ保護プロジェクト」をスタートさせました。これらの周年事業に加えて、全国85の支部と協働しながら、野鳥を中心にした生物多様性の保全活動や政策提言、野鳥や自然を愛する活動を広げるための普及活動等に取り組みました。以下に、その成果を報告します。

日本野鳥の会理事長 遠藤孝一

1958年生まれ。当会理事長。日本野鳥の会栃木県支部副支部長、NPO法人オオタカ保護基金代表。長年、栃木県を中心に自然保護や環境教育、猛禽類の保護や研究に取り組む。現在、里山で生きものを育む農林業を営みながら「サシバの里自然学校」を運営。

著書に、『オオタカの生態と保全』(共編著、日本森林技術協会)、『日本のタカ学』(分担執筆、東京大学出版会)など

自然保護事業

絶滅のおそれのある種の保護については、これまで取り組んできたタンチョウ(湿原)、シマフクロウ(森林)、カンムリウミスズメ(海洋)に加え、上述したように新たにチュウヒ(原野)を取り上げ、各種の保護事業を積極的に展開しました。また、クロツラヘラサギに関する情報収集やマナヅル、ナベヅルの越冬地分散事業、アカコッコやオオジシギの保護活動も継続しました。

当会の野鳥保護区は4千ヘクタールに

シマフクロウについては、3つがいのシマフクロウが利用する流域にある1.3ヘクタールの土地を購入し、新しい野鳥保護区を設置しました。これによって、当会の野鳥保護区は、4千ヘクタールを越えました。チュウヒについては、国内最大の繁殖地であるサロベツ原野とそれにつぐ繁殖地の勇払原野において、繁殖状況を調べました。また、地域の大規模イベントへの参加、勉強会や観察会の開催を通じて、地域での保護機運の普及・醸成に努めました。

風力発電や大規模太陽光発電等が、立地によっては野鳥の衝突事故や生息環境の消滅につながることから、自然エネルギーの問題にも取り組みました。環境省等による5件の検討委員会に委員として参加して提言を行うとともに、問題のある自然エネルギー発電事業計画に対しては、20件の意見書および要望書を支部等と連名で提出しました。

海洋プラスチックごみ問題の特設ページ

海鳥への影響が懸念される海洋プラスチックごみの問題については、使い捨てプラスチックの削減や持続可能な社会の実現に向けて普及啓発するために、一般向けオンラインセミナーを3回開催し346名の参加がありました。親子向けには対面講座やオンライン講座を各1回行い61名の参加がありました。

さらに、プラスチックによる海鳥や海洋生態系への影響を把握するための調査を、研究機関と共同で行うとともに、会員や一般にも呼びかけて、プラスチック類の野鳥への被害状況について情報収集を行い、52件の報告を得ました。

市民科学としての野鳥観察の促進とデータの活用を進めるために、コーネル大学と共同で運営している「eBird Japan」については、参加者拡大を目指して愛鳥週間やバードウォッチングウィーク、Global Big Day に、キャンペーンやイベントを行い、合わせて約千人の参加がありました。また、識別アプリ「Merlin」を紹介するウェビナーを2回行い、約200名の参加がありました。

普及事業

野鳥や自然の素晴らしさや大切さを広める普及活動は、自然保護活動とともに重要な活動です。

その活動の中心は、全国各地の支部によって開催されている探鳥会です。今年度の全国の探鳥会の年間参加者は約6万9千人になり、ほぼコロナ禍前の水準に戻りました。また近年ではオンラインイベントも人気があり、当会主催で開催した26回の講座には、年間で約2万3千人が参加しました。

ツバメの巣を見守る企業・団体を表彰する事業では、19支部の推薦等により20都府県の31の企業・団体に対して感謝状を贈呈しました。この模様は全国25の新聞・テレビ等で報道され、当会のPRにも貢献しています。野生動物との関わり方について考える機会を提供する「野鳥の子育て応援(ヒナを拾わないで!)」キャンペーンも、日本鳥類保護連盟や野生動物救護獣医師協会とともに継続し、ポスターを11万枚制作して全国の学校や施設等に配布しました。

財政

当会は国や地方自治体からの補助金等に依存せず、運営財源の大半を会費や寄付金、受託事業や収益事業として行う物販事業による収入によってまかなっているNGO(非政府組織)です。

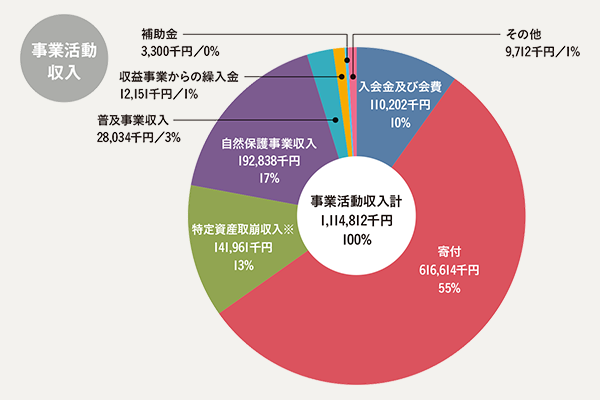

下図に示すように、2024年度について年間約6億5千万円規模の公益活動を行いました。これらの活動費は、 ①入会金および会費 ②寄付および寄付を特定資産化した資産の取崩収入 ③受託収入等の自然保護・普及事業収入 ④収益事業からの繰入金、の4つのおもな財源からなっています。

2024年度は、会員からの会費が約1億1千万円、会員も含む支援者からいただいたご遺贈やご寄付は約6億1千7百万円にのぼりました。収益事業からの繰入金も1千2百万円となり、それぞれの収入が当会の公益活動を支える大きな財源となっています。

2024年度決算のご報告

この決算報告では、当会の「公益活動に関する決算数値」を、支援者の皆さまにわかりやすいよう、一部集計し直しております。公益法人会計基準に従った財務諸表等は、事業報告・決算をご覧ください。

事業活動収入

2024(令和6)年度決算の事業活動収入合計額は、11億1,481万円でした。入会金及び会費は前年度比で微減傾向が続いております。

今年度は、特にご遺贈や大口寄付をはじめ、沢山のご寄付によるご支援をいただき、大幅に収入が増えました。

※特定資産取崩収入は、特定の目的のための積立資産(主に過年度のご寄付)を、目的に沿って支出するために取り崩したものです。

| 絶滅危惧種の保護活動 | 2,445千円 | 1% |

| 野鳥生息地の保護・保全活動 | 25,859千円 | 14% |

| 直営サンクチュアリ・受託施設を拠点とする地域の自然環境保全活動 | 164,534千円 | 85% |

| 合計 | 192,838千円 | – |

事業活動支出

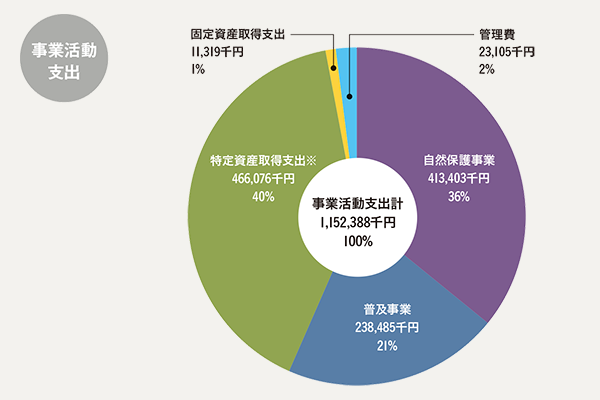

事業活動支出の合計額は、11億5,239万円でした。希少種やその生息地を守る自然保護活動やオンラインや各施設における普及活動等を積極的に展開いたしました。今年度いただいたご寄付の多くを次年度以降の資産として積み立てたため、特定資産取得支出が増えました。

※特定資産取得支出は、次年度以降特定の目的のために使用する資産を積み立てたものです。

| 絶滅危惧種の保護活動 | 45,625千円 | 11% |

| 野鳥生息地の保護・保全活動 | 119,846千円 | 60% |

| 直営サンクチュアリ・受託施設を拠点とする地域の自然環境保全活動 | 247,932千円 | 29% |

| 合計 | 413,403千円 | – |

| 普及・教育・啓発活動 | 213,465千円 | 90% |

| 広報・出版活動 | 20,811千円 | 9% |

| その他 | 4,209千円 | 2% |

| 合計 | 238,485千円 | – |

今後も、こうした皆さまからの付託にこたえられるよう、野鳥を通して自然に親しみ自然を守る運動を推進してまいります。引き続きご支援くださいますよう、よろしくお願いいたします。