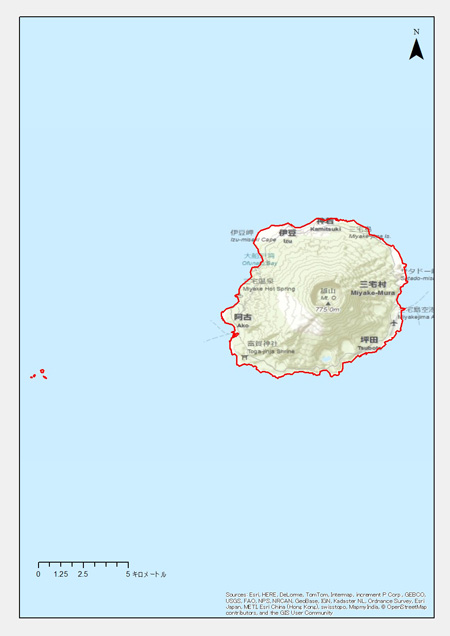

JP079 三宅島(みやけじま)

東京都:三宅村

| 位置 | N 34°04′ E 139°32′ |

| 面積 | 5,550ha |

環境構成【火山地形(島嶼)/樹林 (照葉樹林、二次林)/開放水面】

写真:山本裕

三宅島は、東京から南南西へ約180㎞の太平洋上にある周囲約35km、面積55.5㎢のほぼ円形の火山島である。これまでに複数回の噴火を繰り返してきており、島内では「大路池」や「新澪池跡」、「ひょうたん山」などの特徴的な火山地形が随所に見られる。

暖流である黒潮の影響により温暖多雨な気候で、海岸から標高450m付近にかけては、主としてスダジイやタブノキ、ヤブツバキなどからなる常緑広葉樹林が極相林として分布し、また、オオバヤシャブシ、オオシマザクラ、オオバエゴノキなどからなる二次林が広がっている。林縁部にはガクアジサイ、ニオイウツギ、ハチジョウイボタなどの低木が見られる。

2000年6月に始まった火山活動によって、標高450m付近より上では植生が大きく消失している他、山頂火口から噴出する火山ガスにより、主として島の東部と南西部において、樹木の枯死が見られたが、植生は回復傾向にある。属島の大野原島の岩場は、カンムリウミスズメの繁殖地となっている。

選定理由

| A1 | カンムリウミスズメ・ミゾゴイ・アカコッコ・ウチヤマセンニュウ・イイジマムシクイ |

| A2 | カラスバト・アカコッコ・イイジマムシクイ |

| A4ii | カンムリウミスズメ |

保護指定

サイトの全域(90%以上)に法的な担保がある

<保護指定の内容>

国指定鳥獣保護区(大野原島)、国立公園(富士箱根伊豆)、自然環境保全地域

保全への脅威

- 外来種の影響(イタチ、ノネコ等)

ノネコは増加していると思われる。

外来種のヒキガエルによる地表性生物への影響、カラスなどの誘引。

植生回復のために島外から持ち込まれた植樹苗に由来すると思われる国内外来種の昆虫類が見つかっている。 - 海水温の上昇による藻場への影響、海鳥の餌資源への影響が心配される。

- 雄山の噴火が起きると、火山ガス、土砂流出等の植生への影響がある

- 釣りや一般観光客によるゴミの投棄など

- 森林伐採、植林等による生息地の減少、生息地の分断

- 繁殖地での捕食者、人による攪乱(大野原島)

保全活動

- 環境管理:実施者(三宅村 東京都三宅支庁)

内容:遊歩道の維持管理 - 外来種のコントロール:実施者(東京都環境局)

内容:イタチの生息状況に関する調査 - 外来種のコントロール:実施者(三宅島にゃんこの会)

内容:猫(飼い猫・ノネコ)の不妊去勢手術助成・生息状況に関する調査など - 環境教育活動:実施者(三宅島自然ふれあいセンター・アカコッコ館)

内容:野鳥観察会・フィッシュウォッチング・観察マナー普及など

自然観察会(三宅島自然ふれあい友の会) - 保全のための人材育成活動:実施者(三宅島自然ふれあいセンター・アカコッコ館)

内容:自然ガイドの育成 - 法律制定、政策、規制:実施者(三宅村 東京都三宅支庁)

内容:村指定天然記念物の指定 など - モニタリング調査:実施者(三宅島自然ふれあいセンター・アカコッコ館)

内容:大路池周辺の鳥類相モニタリング、カンムリウミスズメの生息数モニタリングなど

生物調査(三宅島自然ふれあい友の会) - 経済活動を通じた保全(エコツーリズム等):実施者(三宅島自然ふれあいセンター・アカコッコ館・三宅島観光協会・mahana)

内容:大路池のガイドツアー、団体ツアーの企画・誘致、三宅島島内の自然ガイド

IBAサイトの保全に関係する地域のグループ

- 三宅島にゃんこの会

- 三宅島自然ふれあい友の会

※サイト情報の詳細版はこちら(PDF 467KB)

※三宅島の周辺海域は、マリーンIBA(Marine Important Bird and Biodiversity Areas:海鳥の重要生息地)に選定されている。 詳しくはこちら