- 日本野鳥の会

- 当会について

- 事業報告・決算等

- 事業計画・予算/事業報告・決算

- 事業報告2024(令和6)年度

- 当会の取り組み(事業報告2024(令和6)年度)

当会の取り組み(事業報告2024(令和6)年度)

このコンテンツの内容は、以下のPDFファイルでもご覧いただけます。

※『野鳥』誌2025年7・8月号より抜粋

自然保護事業

自然エネルギー対策事業

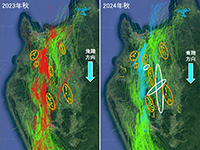

風車建設前(赤線)と

建設後(青線)の調査結果では、移動ルートが変化

2024年度も、北海道北部に建設された複数の風力発電施設で、ガン・ハクチョウ類の渡り鳥が風車を避けて飛ぶ“障壁影響”が、発生しているかを確認する調査を春と秋に実施。実際に障壁影響(移動ルートの変化)が発生していること、また、移動ルートの変化のしかたが昨年度の結果とは違うことを確認しました。これらの調査結果を、本誌の他に日本鳥学会やいくつかの講演で紹介しました。この調査は、2025年度も継続します。また、9月にフランスで行われる、風力発電が野生動物に与える影響に関する国際学会(CWW2025)でも、障壁影響調査の結果を発表する予定です。

また、連携団体の皆さんと協力しながら、意見書・要望書をのべ21件提出しました。そのほか、行政機関が主催する各種の協議会や検討会に委員、オブザーバー、専門家ヒアリング対象者として参加し、行政機関や事業者に対して直接提言を行いました。

関連リンク:自然エネルギーとの共生

チュウヒ保護事業

ほろのべ名林公園祭りでの

ブース出展

2020年から北海道北部のサロベツ原野で、2021年からは北海道中央部の勇払原野でチュウヒの繁殖状況調査を実施しています。2024年度は、サロベツ原野の営巣密度が高い民有地で9つがいを対象に、勇払原野では弁天沼から風力発電事業計画地で7つがいを対象に調査しました。繁殖成功率は、サロベツで約55%、勇払原野で約43%でした。

サロベツ原野にある幌延(ほろのべ)町でチュウヒ観察会や勉強会を開催し、ほろのべ名林公園祭りにブース出展をし普及活動を行いました。ウトナイ湖サンクチュアリネイチャーセンターでは、サポーター向けの観察会を開催しました。なお、サロベツ湿原センターとウトナイ湖サンクチュアリネイチャーセンターでは、昨年に続き、チュウヒの生態や保護活動を解説するパネル展示を行いました。

関連リンク:チュウヒの保全に向けた調査

eBirdの運営と利用促進

コーネル大学鳥類学研究室と協働で、世界最大の野鳥観察データベース「eBird」の日本語版「eBird Japan」を運営。愛鳥週間とバードウォッチングウィークを中心に、バードウォッチングの記録をeBirdに投稿するキャンペーンを実施しました。あわせて、オンラインセミナーを開催し、eBirdと野鳥識別アプリ「Merlin」の楽しみ方を紹介。5月10日のグローバル・ビッグデー(世界一斉野鳥カウント)には、都立東京港野鳥公園で「東京港野鳥公園ビッグデー」を開催し、eBirdの使い方を解説して投稿を呼びかけました。eBirdを初めて使う方には、ガイド『これを読めばわかる!eBird&Merlinの使い方』を発行し、PDFと印刷物で配布しました。

また、日本鳥学会でeBirdの利用状況とデータの活用事例をポスター発表し、eBirdに蓄積されたデータの調査研究への活用を呼びかけました。こうした活動を通じて、eBird Japanの利用者は約9千400人、観察記録は約25万件に達しました。

東京港野鳥公園ビッグデーのようす

『これを読めばわかる!eBird&Merlinの使い方』

関連リンク:eBird Japan、これを読めばわかる!eBird&Merlinの使い方

海洋プラスチック対策事業

エサと間違え弁当に使われる

バランをつつくオオバン

プラスチック汚染の地球環境への影響や、国際条約の動向を多くの方に知ってもらえるよう、オンラインセミナーを4回開催し、後日視聴を含め約2千人以上の参加がありました。そのうち1回は夏休みに親子・家族を対象に行い、プラスチックの削減や流出を防ぐために自分たちにできることを考えました。

また、減プラスチック社会を実現するNGOネットワークの一員として、マイクロプラスチックの発生源となる人工芝への助成金の見直し要望書を提出したほか、WWFジャパンとともに国際プラスチック条約の政府間交渉委員会に向けて政府との対話を行うなど、政策提言活動を行いました。

このほか、オーストンウミツバメを対象に、プラスチックによる海鳥への影響を把握するための調査を研究機関と共同で実施。会員や一般に呼びかけて、プラスチック類の野鳥への被害状況について情報収集を行い、計52件の報告がありました。

関連リンク:海洋プラスチックごみから、海鳥を守ろう

タンチョウ保護事業

整備した自然採食地を利用するタンチョウの親子

タンチョウの給餌への依存度を下げるために、北海道鶴居村の冬期自然採食地で、首都圏の大学生や地元のボランティア、企業のCSR活動により、タンチョウのエサとなるエゾアカガエルなどの生きものを増やす整備を行いました。冬に行った餌資源量調査では、エゾアカガエルを含む16科20種の生きものを確認。また自動撮影カメラの画像解析により、タンチョウが同所を安定して利用していることが確認できました。このほか、鶴居村主催の「タンチョウ再発見から100年フォーラム」では、タンチョウ保護に貢献した団体として、地域の保護関係者や団体とともに当会も鶴居村より感謝状をいただきました。

関連リンク:タンチョウ保護の取り組み

カンムリウミスズメ保護事業

GPSロガーを用いた

夜間調査のようす

カンムリウミスズメの営巣数を増やすため、静岡県の神子元(みこもと)島と福岡県の烏帽子(えぼし)島で人工巣を設置しました。これまでの平置きだけでなく、両島に2階建ての人工巣を設置し、上段の人工巣においてもカンムリウミスズメの出入りが確認できました。利用数も増え、安定して利用されるようになっています。また、神子元島がある下田市教育委員会主催の連続歴史講座において、カンムリウミスズメの保護活動について講演したほか、帝京科学大学と共にGPSロガーを用いた利用海域調査も実施しました。

関連リンク:カンムリウミスズメ保護の取り組み

オオジシギ保護調査/ツル分散事業

気候変動対策と生物多様性保全は同時に解決する必要があり、両者間のトレードオフ解消が重要です。オオジシギ生息地と太陽光発電所建設適地の重複、ツル類が越冬する水田地帯での秋耕の影響軽減などを調べ、政策提言等を行いました。

関連リンク:オオジシギ保護調査プロジェクト、ナベヅル・マナヅルの越冬地保全の取り組み

アカコッコ保護事業

アカコッコの森づくりの参加者

伊豆諸島の三宅島で、生息状況を把握するための個体数調査を島民15名の参加を得て実施。推定個体数は約9千600羽でした。また、アカコッコの利用地域を把握するため、GPSロガーを用いた調査を継続して行い、今回は2つが回収できました。オスの成鳥が越冬期に島内の山の中腹に行くことがわかったため、11月に現地を確認するなど、越冬期の環境についても情報収集を行いました。3月には林内の環境を整備するイベント「森づくり」を開催したほか、協定旅館の協力で島内のアシタバ畑に水場を設置しました。

関連リンク:アカコッコ保護事業

シマフクロウ保護事業

標識再捕獲のための印を

捕獲した魚につける

根室地域でシマフクロウの生息地1.3haを購入し、野鳥保護区を拡大しました。また、日高・根室地域の給餌場には合計160㎏の魚を追加し、釧路・根室地域に設置している4基の巣箱を維持管理しました。モニタリング調査として、日高地域の給餌を実施している近くの河川の支流において通年で餌資源量の調査を行い、春や秋の魚類遡上期には資源量が多くなる一方、冬季から初夏にかけての繁殖期には資源が少ない状況であることがわかりました。また、釧路地域の日本製紙株式会社社有林では、鳥類スポットセンサスによる継続的な調査を実施し、個体数や種の変化を把握しました。

普及活動としては、シマフクロウに関するオンライン講演やイベント出展、地域の子どもたちとの植樹などを通じて野鳥保護の重要性を広く発信し、市民の理解と関心を高める活動に力を入れました。

関連リンク:シマフクロウ保護の取り組み

サンクチュアリへの来訪者が好調

東京港野鳥公園では絶滅危惧種のサンカノゴイが人気を集めた

当会が運営に関わるサンクチュアリへの来訪者数が、ここ10年で最多を記録しました。コロナ禍の2020~2021年度には極端に減っていた来訪者が、前年度から回復し始め、直営の鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリでは過去最高の8千人弱を記録。また受託型の都立東京港野鳥公園では、19年ぶりに5万人を超え、根室市春国岱原生野鳥公園でも14年ぶりに1万人を超えました。今後とも、野鳥の生息地を保全しつつ、多くの方に自然の大切さを体感してもらうよう、運営していきます。

関連リンク:自然系施設の運営

普及事業

ツバメの子育てを見守る団体に感謝状を贈呈

ツバメの巣を見守る「東武鉄道株式会社 高坂駅・森林公園駅」(埼玉県)へ感謝状を贈呈

ツバメと人との共生が続くことを願い、ツバメの子育てをあたたかく見守ってくれている企業や団体に対して、感謝状を贈呈しています。2024年度は、支部から贈呈先の推薦を受け、あわせて20都府県31の団体に感謝状を贈呈しました。各団体の取り組みは、当会ホームページで紹介したほか、各地の地方紙等でも取り上げられました。

関連リンク:ツバメをみまもっている団体や企業のご紹介

初心者向けバードウォッチングを全国の支部と開催

バードウォッチングを通して野鳥や自然に親しむ方を増やすため、全国の支部と共催で「初心者向けバードウォッチング」を開催しています。双眼鏡の貸出や丁寧な解説などの工夫をし、初めての方も楽しく参加できる探鳥会です。1年間、全国22の支部で計83回開催し、のべ2千3百人が参加しました。

関連リンク:初心者向けバードウォッチングのご案内

バリアフリー探鳥会への取り組み

だれもがバードウォッチングを楽しめるよう、探鳥会のバリアフリー化に関する取り組みをすすめています。2024年度は、視覚障害者も参加できるバードリスニング講座や、個別支援学級の中学生たちとの野鳥観察などを行いました。また、横浜自然観察の森で車椅子利用者の利便性を考えるため職員向けのワークショップも開催しました。活動を通して、参考となる情報や手法を集積しました。

ポスター『日本を彩る美しい鳥』を発行

『日本を彩る美しい鳥』。

羽根の色をテーマに野鳥を楽しむヒントを提供したポスター

「羽根の色」に注目し、日本で見られるカラフルな鳥たちを、色ごとにグラデーションで並べたポスターを制作しました。保護色や構造色など、羽根の色に関する豆知識も紹介し、色の美しさやおもしろさを通して野鳥に興味を持ってもらえればと企画しました。2月から年度内に約5500部を配布しました。

関連リンク:色とりどりの野鳥を楽しめるポスター『日本を彩る美しい鳥』プレゼント!

野鳥に関するオンラインイベントを開催

オンライン探鳥会では

現地の野鳥のようすをリアルタイムで画面越しに紹介

全国の会員や支援者の方、野鳥に興味を持つ方を対象に、さまざまなオンラインイベントを開催しています。2024年度は、「オンライン探鳥会」や、「初心者のための安西さんのオンライン野鳥講座」など、年26回のイベントを開催し、約2万3千人の方が視聴しました。

関連リンク:オンラインイベントのご案内

高音域がクリアに聞こえる集音器「探聴サポート」を商品化

探聴サポート

年齢を重ね、高音域の音が聞こえにくくなった方にも、野鳥の声を楽しんでほしいとの想いから、バードウォッチング用の集音機の商品化に取り組んできました。試行錯誤の末に商品化にこぎつけ、利用した方からは、「世界が変わった」「ヤブサメの声が聞こえた」などと喜びの声をもらいました。

関連リンク:探聴サポート(バードショップオンライン「Wild Bird」のページ)